釐清客戶需求|凝聚想像(get on board)

臺北流行音樂中心(北流)於 2020 年成立,具各式展演、文化記錄與產業發展等多重功能,不僅是臺灣流行音樂產業的心臟,更是音樂人所熟悉的家、愛樂民眾的新世界。2025 年北流正式迎接五週年,為此北流特別企劃五週年系列活動,推出特刊分享階段成果與後續亮點。

確認合作|成為夥伴(team up)

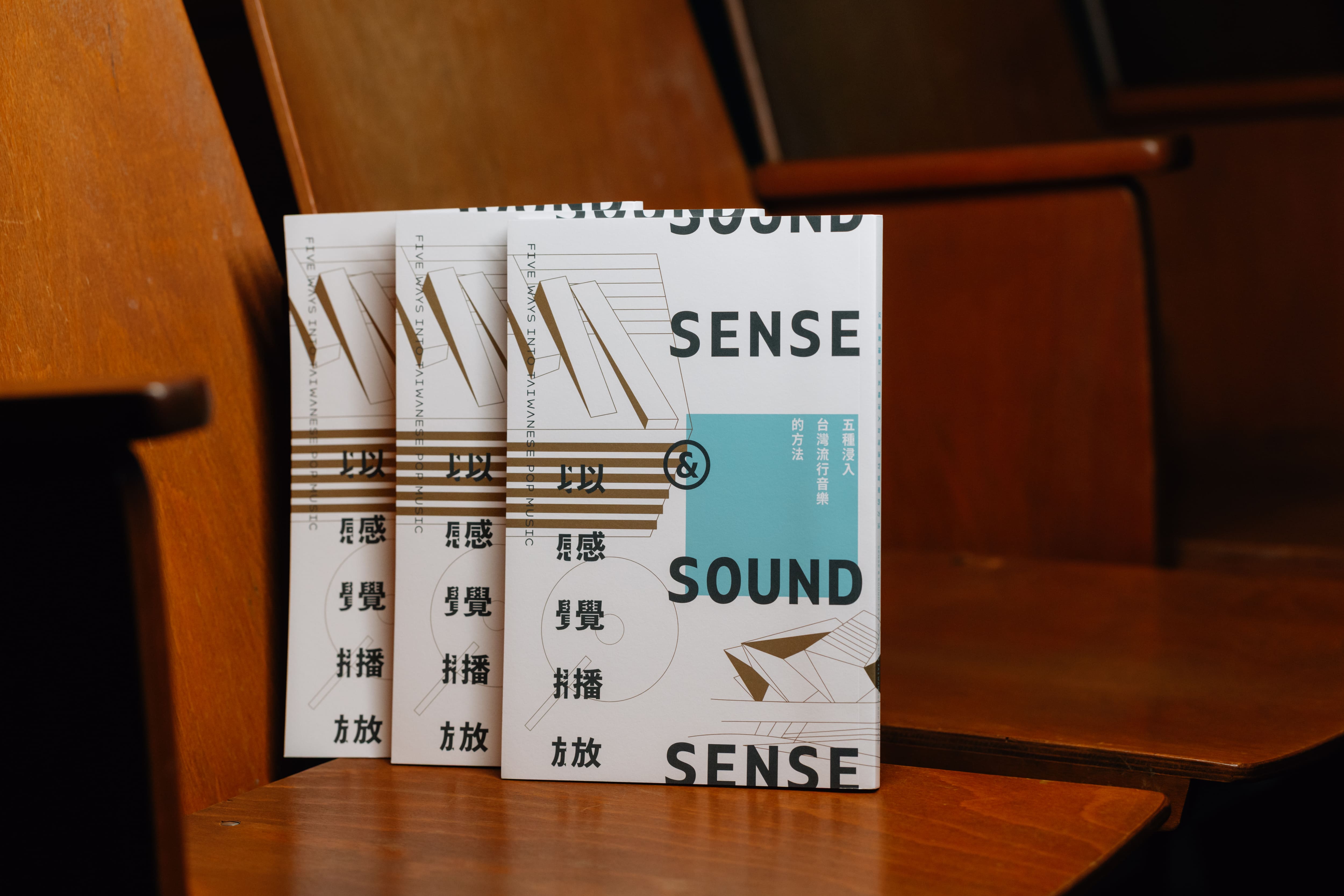

平凡製作 studio ordinary 很榮幸受到北流之邀,共同製作五週年特刊《以感覺播放:五種浸入台灣流行音樂的方法》,記錄五年以來這座場館與台灣流行音樂的點點滴滴。

前期調研|知識裝備(get ready)

呼應北流五週年系列活動主軸「浸未來」,我們與北流一同細數這五年來台灣流行音樂的產業、市場變化樣貌,以及北流如何藉由多元音樂活動、展演、培育計畫影響未來產業發展。我們挖掘在音樂產業中多個具討論度、能夠勾起音樂愛好者的議題,並盤點深耕相關領域的工作者作為受訪人選。

策略發想|擬定路徑(map out)

收束眾多議題,我們以「感受有形旋律」、「直擊音浪現場」、「走訪音樂基地」、「啟程無界探索」、「浸,未來的音樂」五種感受音樂的方式為引,特邀眾多跨世代、地域與場域的音樂產業人士分享獨到見解,透過圖輯、深度報導、對談、個人專訪、大事紀等多元內容呈現形式,探討音樂的體驗與實驗。

執行|探險遠征(hit the road)

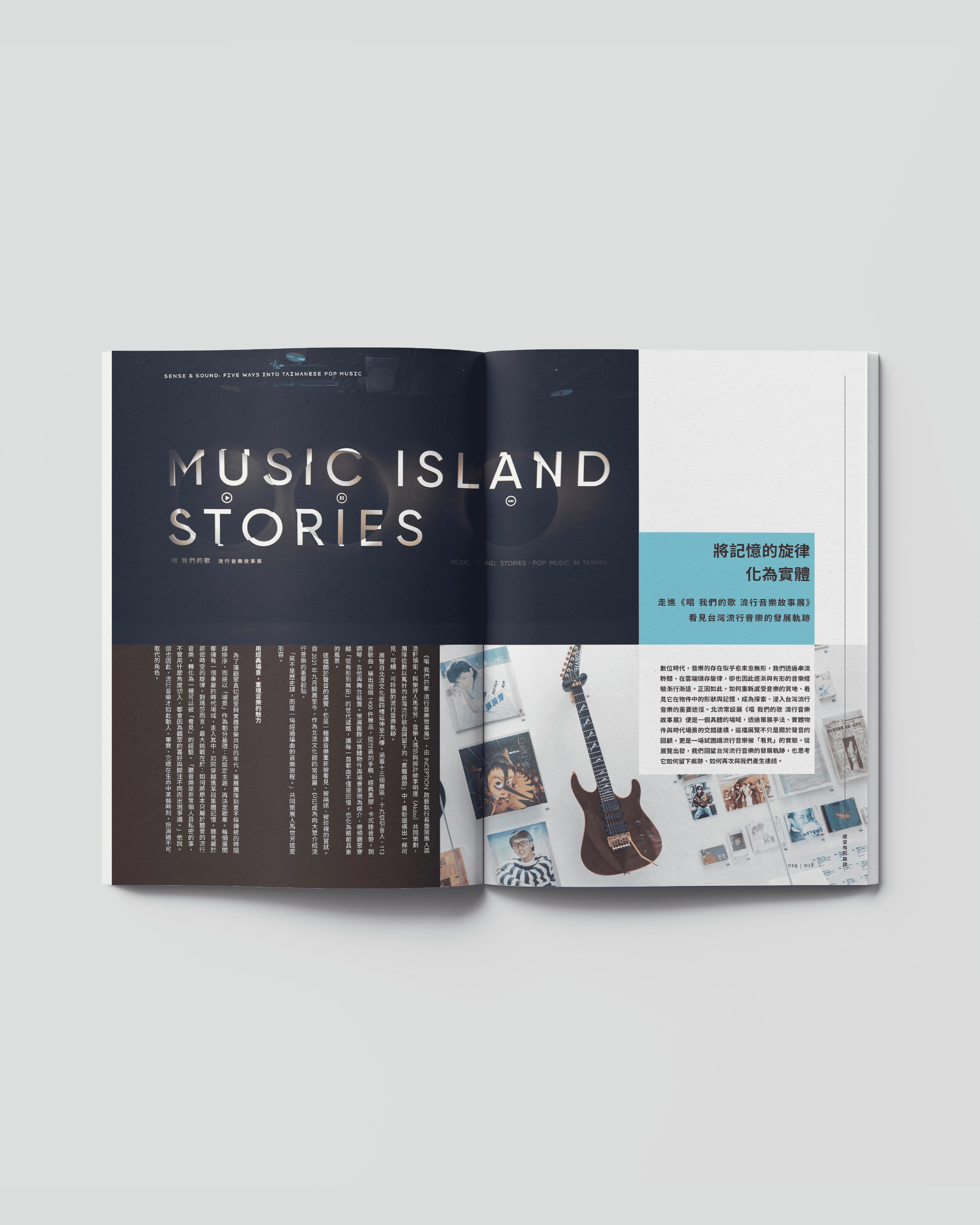

其中「感受有形旋律」單元訴說從卡帶、黑膠等實體音樂到展覽與唱片設計,音樂如何透過有形載體,成為看得見、碰得到的日常記憶。本章節從北流常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》策展人馬世芳與瑪莎視角,看見台灣流行音樂如何透過實體物件、場景留存與成形;感傷唱片行創辦人游璨賓與大韜黑膠專賣店創辦人阿韜則對談實體音樂的魅力;葛萊美獎得主李政瀚和于薇更分享如何透過設計,讓專輯成為珍藏的藝術品。

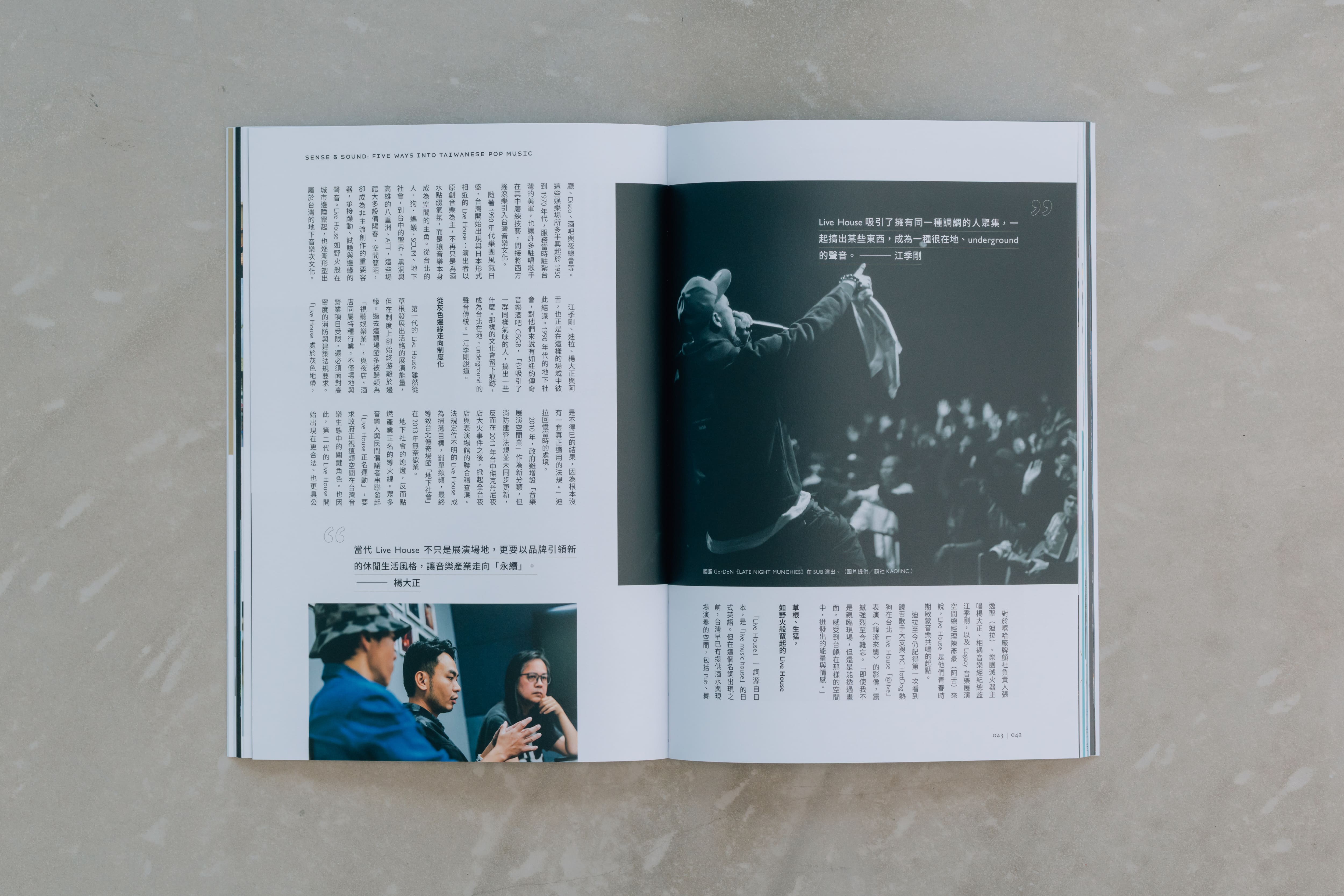

接著「直擊音浪現場」從場館活動的規劃與經營說到產業面的演進。此章節特邀 Live House SUB 共同創辦人楊大正、迪拉、江季剛與 Legacy 總經理阿舌對談,直面 Live House 生態的挑戰與可能性;浮現祭創辦人老諾、浪人祭創辦人達謙與夕陽小鎮音樂節發起人暨落日飛車主唱國國則分享音樂節如何作為平台,連結樂迷與產業;釜山國際搖滾音樂節團隊與日本 Live House 經營者西村良太,更為本書帶來跨國交流的經驗。

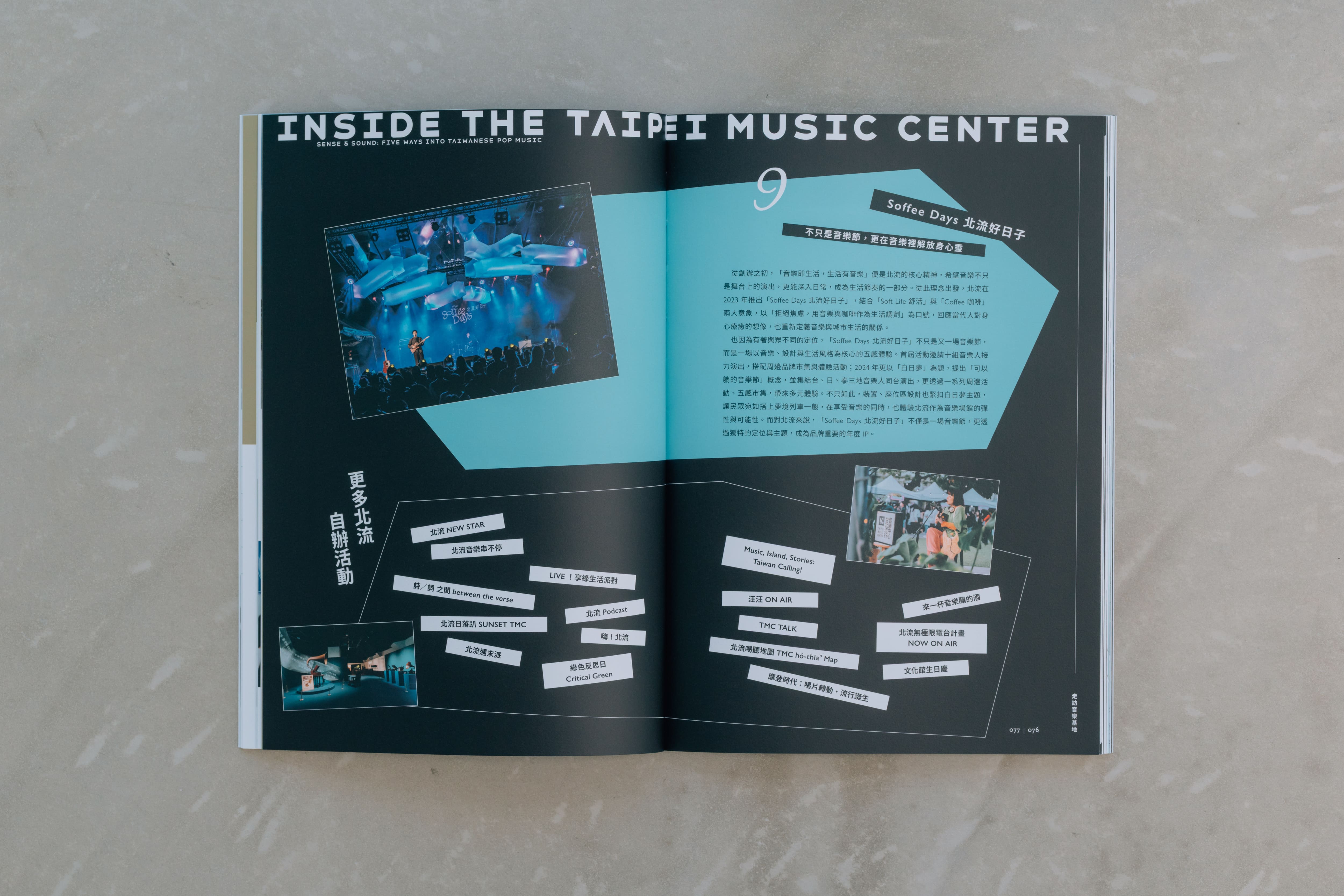

而當一首在錄音室完成的歌曲能被全球聽見,想像中的創作邊界逐漸消除時,音樂即在無限延伸的音場裡「啟程無界探索」。在此單元中,製作人李壽全與樂評人陳冠亨共談串流時代下的浪潮與音樂生態;音樂人陳子鴻、陳珊妮則分別從創作者角度出發,回應 AI 與人類共創的未來想像。除了匯聚音樂產業人士的觀察,本書也記錄了北流走過五年的重要里程。其中「走訪音樂基地」章節深入北流核心,從創建歷程、園區理念到場館冷知識,逐步揭示北流鮮少對外嶄露的一面。

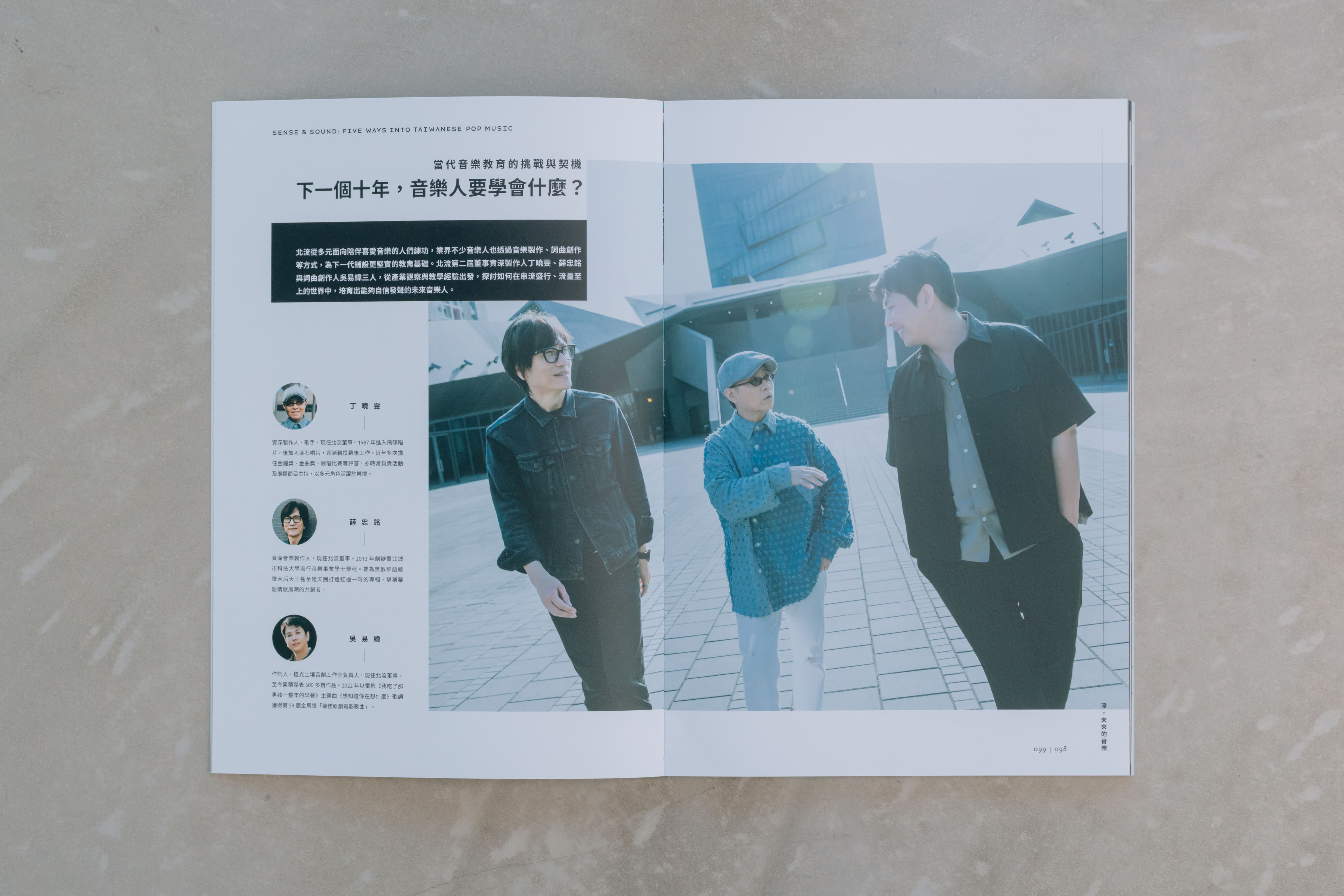

壓軸篇章「浸,未來的音樂」則集結董事長黃韻玲深度訪談、北流五週年創作曲計畫分享,並邀集資深製作人丁曉雯、薛忠銘與詞曲創作人吳易緯共談幕前幕後的人才培育,共同勾勒出北流如何持續耕耘、累積,為下一個五年埋下更多聲音的種子。

交付|抵達遠方(reach the wonderland)

北流五週年特刊《以感覺播放:五種浸入台灣流行音樂的方法》邀請讀者再次走進北流,看見它為何而生、如何行動,又將帶領人們走向怎樣的未來。特刊目前在各大平台上架販售,未來也將發布英文版電子書於北流官網,供國際讀者免費閱覽。歡迎人們張開耳朵,喚醒全身每一寸感官,一起用「感覺」播放這座島嶼的聲音,也探索台灣音樂的未來可能性。

credits

指導單位

臺北市文化局

出版發行

臺北流行音樂中心

發行人

黃韻玲

總策劃

梁序倫

總編輯

鄧乃慈

執行統籌

羅健宏、林欣妤

企畫製作

平凡製作 studio ordinary

企劃主編

郭慧、黃銘彰

執行編輯

吳倢妤、張譯云

設計統籌

安比

攝影統籌

眼福映像工作室

撰稿

Peas Lin、Stella Tsai、吳亭諺、梁雯晶、郭慧、温伯學、黃銘彰

攝影

林科呈、林家賢、李易蓁、周廷瑋、陳宥駱

插畫

張巧怡

英文翻譯

韞藝術工作室

圖片提供

臺北流行音樂中心